河南獲嘉:智慧灌溉 繪就農業新場景

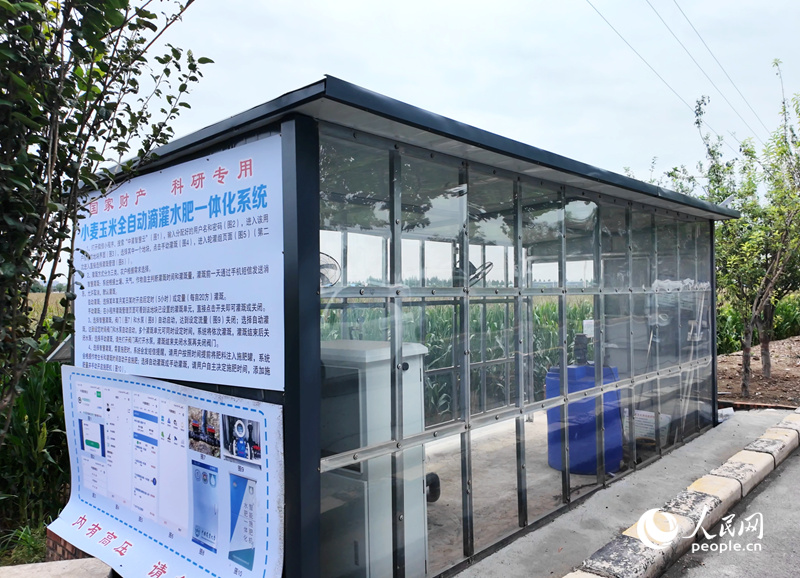

小麥玉米全自動滴灌水肥一體化系統。人民網記者 時岩攝

這個夏天,河南獲嘉縣照鏡鄉樊庄村58歲的宋金艷格外從容,百余畝玉米從播種到收獲,他沒鑽過一次地。“往年澆地晝夜守著,三伏天晒得脫皮,今年用了智慧灌溉,不用下地就能自動澆水施肥!”9月中旬,老宋打理著晒場,期待收獲,“夏天雖旱,但水肥供應科學及時,玉米收成仍有好盼頭!”

老宋家的智慧灌溉和輕鬆種田,得益於中國農業科學院農田灌溉研究所(以下簡稱“灌溉所”)研發的作物高效用水智能決策系統。據介紹,系統整合“適配、決策、管控”功能,通過採集農田與氣象信息並用模型精准計算水肥用量,聯動裝備自動灌溉施肥,破解傳統種植粗放問題,既實現了無人田管,還能應對極端天氣,成為黃淮海平原玉米節水增產的“綠色良方”。

老宋家的玉米地裡,青綠的秸稈齊整排列,田壟間藏著細密的滴灌帶。作為我國玉米核心產區,黃淮海平原正大規模推廣密植技術,“沒有適地化水肥一體化技術配套,密植反而會讓玉米生長不均。”灌溉所作物需水與調控團隊研究員劉浩坦言。

要讓密植真正發揮增產作用,關鍵在“量體裁衣”。灌溉所在獲嘉建設適地化改造試點,摸清當地水源、土壤和作物特性,根據玉米生長期需求,提出結合降水情況補灌施肥詳細策略,並針對性調整滴灌帶流量、輪灌單元等參數,最終形成“密植品種+寬窄行種植+小量高頻滴灌”的優化方案,還配套了過濾器選型等技術細則,解決了技術適配難題。

“技術得跟著地走,跟著水泵走。”劉浩回憶去年為老宋設計方案的細節,測准機井每小時出45立方米水,結合地塊中間高南北低的地形特點,將支管設在地塊中央,設置了8個輪灌組。配合寬窄行種植模式,選用1米3個滴頭、單滴頭每小時2.0至2.5升出水量的滴灌帶,實現窄行供水、寬行控水,提高水肥利用率。“這樣既保証每株玉米都喝上‘及時水’,又防止爆管堵塞,水肥利用率最高,性價比最高。”

好技術還需手把手推廣。灌溉所聯合獲嘉縣農業事務中心土肥站把培訓班開在田間,現場指導,隨時解答。“今年獲嘉42萬畝玉米,5萬多畝用上了這套技術。”土肥站站長王慶安說,高溫干旱時,他靠灌溉所的預報指導農戶調整灌溉施肥節奏,密植地塊不僅沒減產,還預計比普通地塊多收200斤以上。

照鏡鄉大田裡,老宋家的農田格外醒目。水肥一體機、變頻櫃、過濾器等在泵房“待命”,視頻監控設備運行狀況良好,電動球閥、墒情檢測儀等在田間“站崗”。去年用密植滴灌嘗到增產甜頭的老宋,今年在大兒子宋躍民堅持下用上智慧灌溉系統,不用再擰閥門、盯施肥,輕鬆之余滿是驚訝:“竟然比我還會種地!”

裝備升級肉眼可見,而真正省力的關鍵是發號施令的“智慧大腦”——作物高效用水智能決策系統。

小麥玉米全自動滴灌水肥一體化系統。人民網記者 時岩攝

“氣候是耕作最大的變量。”劉浩說,黃淮海平原夏玉米雨熱同期,農民種地憑經驗,無法准確應對極端天氣。而灌溉所研發的作物高效用水智能決策系統則可以自動採集土壤墒情、氣象預報等地塊數據,結合內置的作物生長需水規律模型,實時調整灌溉量與頻次,下發指令並通過裝備按需自動供水、動態調控,從容應對天氣變化。

如今我國農業正快步走向現代化,就要求推動一線生產從粗放管理轉向精耕細作。“系統核心是把控‘變與不變’。”灌溉所研究員宋妮介紹,多年來灌溉所研究掌握了黃淮海平原夏玉米需水需肥規律,這是不變的,但不同地區土壤、年度氣候有差異,團隊便在系統中植入獲嘉本地數據,讓方案因地制宜。

灌溉時間判斷有雙保險,墒情低於下限自動報警,再結合作物系數、氣象數據計算蒸發量並確定補水量。施肥也更精細,傳統一季施兩次肥,智慧系統按玉米生長節奏分四次施,用量能減30%,還會匹配送肥和用水時間讓養分停在主根層,這是人工做不到的精細度。

“今年玉米灌漿前高溫天旱,植株易受損,有些農戶會大水大肥補救,易致旱澇急轉、肥料流失、滋生虫害。”老宋也不放心,就去地裡查看,沒成想系統已動態調整,及時保墒補肥,“玉米授粉沒受影響。”

目前,“智慧大腦”已內置小麥、玉米、棉花三種作物模型,能按地區定制智慧灌溉方案,系統能省工穩產,每畝比漫灌節水50%以上。

“不會用、不好用”曾是農戶對新技術的顧慮,如今智慧灌溉系統採用前后端分離設計,“智慧大腦”在后台發號施令,農戶隻需打開“中灌智慧雲”小程序便可查看系統工作狀態。

“以前澆水靠估,現在澆多少水、施多少肥,系統全算好。”老宋不喜歡看手機,宋躍民就時常查看,8月的一張小程序截圖顯示:“3號區已灌溉2.5小時,執行27.8%,計劃19:40施肥,22:15關閉閥門”,進度一目了然。“從家騎電車到地裡隻用3分鐘,喊父親推下電閘就行,不耽誤事。”

更讓人欣喜的是,技術還引回了年輕人。老宋23歲的小兒子宋齊文,以前嫌種田累、沒前途,一直在外打工。今年見哥哥用手機種地,他動了心:“不用鑽地、熬夜,種地居然這麼輕鬆。”他留下來學操作,還考了無人機証書,“平台設好了參數,調水肥不用擰閥門,種地之余幫人飛防打藥,在家門口就有好營生。”

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量