郏县:“状元村”里新风尚 交流分享“活课堂”

2名博士、15名硕士、2名全县高考状元、63名本科生和大专生……今年高考,又有3名研究生、1名清华大学本科生和其他5名本科生榜上有名。小山村为何有如此好学之风?带着疑问,笔者来到了纸坊村。

郏县黄道镇的纸坊村是一个只有418户1515人的小山村,却先后走出了浙江大学博士生导师、首都医科大学博士、留学美国、加拿大研究生,成了远近闻名的“状元村”。

交流分享传递正能量

“‘羡子年少正得路,有如扶桑初日升’,考上理想大学的研究生,我懂得了无需怒马快船,出发便有岸。我要感谢我们村对于学生教育的支持与鼓励,还有我的爸妈多年来的支持和照顾,给了我足够的自由去追求我的梦想……”“作为学生家长,我为孩子们能够实现自己的梦想而无比地激动和高兴。孩子们能够取得今天的成绩,与老师的教诲、领导及父老乡亲的鼎力相助和我们纸坊村浓厚的文化氛围分不开,谢谢……”

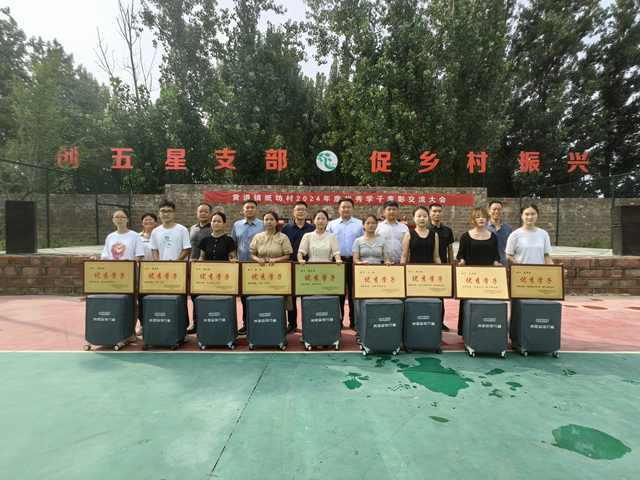

8月9日上午,“状元村”广场上再次热闹起来,老老少少齐聚乡村大舞台,一场别开生面的“交流分享”活动正在进行,活动中,镇村干部、群众代表、9名“优秀学子”及家长欢聚在一起,教子有方的模范父亲分享教子心得、讲述家风故事,勤奋好学的优秀学子交流学习之道、展示自己的家风家训,一句句肺腑之言不仅承载了祖祖辈辈对后代的希望和鞭策,更是中华民族传统道德准则和价值观念的传承。

活动中,从纸坊村走出的中国书法家协会会员、市书法家协会篆书委员会副主任、隶书委员会副主任、县书法家协会副主席王国锋为纸坊村赠送了墨宝,村党支部书记杨战轻向9名新考入大学的研究生和本科生赠送了“优秀学子”牌匾,通过交流分享,充分展示了纸坊村优秀的传统文化、优良家风和新时代文明新风。

传统村落因“纸”韵悠长

纸作为“文房四宝”,既是中华民族艺术中绚丽的瑰宝,更是中国古代四大发明之一,曾经为历史文化传播立下了卓著功勋。

位于县城西北部7公里的纸坊村,北依大刘山,南接寺街水库,东望石鸡山,西连千亩侧柏基地,青龙河穿村而过,山环水抱、茂林修竹,环境优美。村内街巷傍水而建,蜿蜒曲折,路面错落有致,形成了四周高中间低的聚富地格局,“回”字型街巷,古色古香的民间四合院,被历代人誉为绝佳的宜居之地。先后荣获“国家级传统村落”“全国文明村”“河南省首批美丽宜居村庄”,“省级卫生村”“市级生态村”,连年获“郏县先进基层党组织”。

关于纸坊村的造纸历史可以追溯到唐代。据《郏县志》记载,纸坊村始建于唐贞观年间,距今已有1400多年。贞观年间因此处青龙河水源充沛,能工巧匠争相迁徙至此,传扬造纸技艺、扎根繁衍生息。因所产宣纸“韧而能润、光而不滑”被文人墨客视为珍宝,一时间“洛阳纸贵”更引八方雅士、权贵名门前来游览。“赏田园莺歌燕舞,交志趣鸿鹄之人!”可谓是“璀璨琳琅辉四射,淋漓翰墨更识君!”久而久之,纸坊便因此得名。村里现有国家级书法会员1人,书法爱好者20余人,更有90多岁老人苦练书法的励志故事,激励后人一代又一代年轻人。

家风家训激励学子奋力攀登英才榜

“吃不穷、穿不穷、人不读书一世穷”“堂堂正正做人、踏踏实实做事、兢兢业业读书、勤勤恳恳治家……”“诚信待人、不坑蒙拐骗,勤劳致富、不偷盗、不赌博……”家家门口、村内道路上,一条条家风家训、一句句村规民约一笔一画写着,通俗易懂的文字无疑在无形中影响着村民的一言一行。

“俺孙子才上幼儿园,就喜好跟着大人们看英才光荣榜,读家风家训、村规民约。”张大爷笑着说。在村子最热闹的广场上,一幅幅别致新颖的英才光荣榜让我们不禁驻足观看,63名大学生的照片及简历逐一在英才光荣榜上展示,“这些优秀学子是我们村的‘宝’,我们通过在最热闹的广场展示优秀学子及家长,既是对他们的褒奖,更多的是对其他村民和学生起到教育引导作用,可谓一举多得。”杨支书说,制作英才光荣榜,让榜样说话,是纸坊村精神文明建设的一个缩影。通过英才光荣榜,引导农民树新风、倡新风,将健康文化送进农村,在美化环境的同时美化了心灵,成为村民家门口的“活课堂”。

崇文重教引领和美乡风

在纸坊村,最受尊重的人不是有钱人,而是有文化的人。“谁家孩子只要考上了大学,在村里都是一件大喜事。”杨支书介绍,不管谁家的小孩,只要考上大学,村里都会记录在册,荣登英才光荣榜,家长也是年底评选‘最美家庭’的候选人,如果哪家因小孩读大学缺少劳动力,村民都会主动去帮忙干活。

如今,从村里出去的大学生从未忘记自己的根。“状元们”开始陆陆续续回报家乡了,有的为村庄发展献计献策,有的自筹资金帮助村庄搞建设、做公益。

“考上大学只是人生道路上的一个新起点,在未来的求学之路上,希望你们珍惜来之不易的学习机会,刻苦学习,志存高远,立志做大事、创大业,在国家建设中展现才智,牢记家乡人民的深情厚爱和嘱托,以优异的成绩回报家乡人民,将来为家乡的建设和发展做贡献。”该镇党委书记王进伟寄语学子们。(郏县县委宣传部供稿 作者:郝书敏 王俊焱)

分享让更多人看到

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量