深渊狮子鱼为啥能在海底生存(唠“科”)

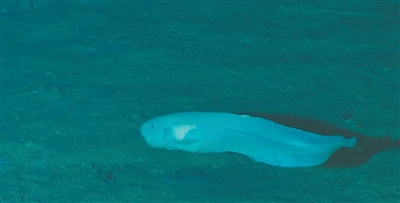

成语“临渊羡鱼”,指的是空有愿望而没有实际行动。但我国科研人员勇于“入渊探鱼”,一点一点揭开海底世界里“神奇动物”的奥秘。我们就从一种在水深大于6000米区域生活的鱼——深渊狮子鱼(见图,中国科学院深海科学与工程研究所供图)说起吧。

一般来说,深渊是指水深超过6000米的区域,具有低温、超高压、黑暗无光等特点。深渊狮子鱼是人类目前已知生存环境最深的鱼。它们体形像蝌蚪,通体较淡,有些甚至接近透明,肌肉和内脏清晰可见。由于长期生活在黑暗的海底,深渊狮子鱼的视觉和嗅觉已经退化,两只黑色小眼睛对可见光也几乎无反应,它们通过听觉和感觉孔来感知外部环境。

在海洋里,每下潜10米就会增加1个大气压,下潜到万米海底需要承受1000个大气压,相当于每平方米承受1万吨的压力。为适应超高压的环境,深渊狮子鱼把坚硬的鱼骨变成了软骨,以此提升柔韧性,通过未完全闭合的头骨实现脑腔与外界压力的平衡。但这种“以柔克刚”的抗压方式也有极限——深渊狮子鱼能够承受的压力大致在80兆帕左右,相当于水下8000多米的静水压力。在万米海底,海参、深渊钩虾等生物为适应环境也“各显神通”:海参把个体缩小,甚至把支撑躯干的骨针都退化了;深渊钩虾从骨架蛋白、线粒体蛋白的特异性调控方面来适应高压。还有一些微生物,不仅能为海参、深渊钩虾等提供营养和免疫防御,还能“消化”掉难降解型有机质,甚至转化有毒金属为己所用。

探索深渊,不只为了观察“神奇动物”,更是为了解答生命起源的谜题。有一种假说认为,地球早期的生命体很有可能诞生在深渊。这是因为在深渊俯冲带的深部,高温高压下的水岩反应会释放氢气和二氧化碳,它们进一步反应生成甲烷以及有机小分子。这样从无机到有机的过程,为地球早期初始生命体提供了必要的碳质元素基础。虽然这一假说还没有得到充分证实,但我们仍在深渊找寻线索。通过载人潜水器,我们发现了目前全球已知最深的泥火山,这里的深渊生命在地下14公里左右仍可存活,很有可能代表了全球最深的深部生物圈。

不久前,由中国科学院深海科学与工程研究所牵头的国际大科学计划“全球深渊探索计划”正式获得联合国“海洋科学促进可持续发展十年”执行委员会批准,依托全海深载人潜水器“奋斗者”号和“探索”系列科考船,多国科学家抵达马里亚纳海沟等全球9个深渊海沟。向深海探索,我们得到的不仅是深渊谜题的答案,更有携手搏击风浪的勇气、信心。

(作者为中国科学院深海科学与工程研究所深海科学研究部主任,本报记者董泽扬采访整理)

分享让更多人看到

推荐阅读

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量